Звягинцева Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 7

Красносельского района Санкт-Петербурга

Библиографическое описание:

Звягинцева Т.Н. ЖИЗНЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ // Научно-методический журнал «УчиЛаб». 2024. № 7. URL: https://f.uchilab.ru/publ/journal/2024/7.pdf.

В настоящее время в образовании уделяется первостепенное значение развитию компетенций учащихся, что обусловило внедрение компетентностного подхода, отвечающего потребностям современного общества. Компетентностный подход, реализуемый в процессе стандартизации как общего, так и специального образования, определяет требования к структуре, содержанию и результатам образования учащихся через формулирование «способностей» и «готовностей» личности к реализации своего потенциала в условиях жизни в обществе, а также к соблюдению культурных, социальных, экономических и других требований, предъявляемых социумом к его членам. Таким образом, компетентностный подход – это подход, при котором результаты образования признаются значимыми за пределами системы образования. Сегодня компетентностный подход имеет глубокие разработки в области образования (Л.Н. Болотов, Н.А. Гришанова, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.С. Леднев, Дж. Равен, Н. Хомский, А.В. Хуторский и др.); считается перспективным в решении проблем эффективного обучения детей с ОВЗ и является одним из направлений в понимании, формировании и развитии ключевых компетенций.

Понятие «компетенция» впервые было введено в научный аппарат Н. Хомским в 1965 г. применительно к теории языка: проявлением компетенции стало идеализированное употребление (реальное использование языка в конкретных ситуациях), связанное с мышлением, реакцией на использование языка, с навыками и т.д., с опытом человека. В 1970-1990-х гг. использование категории компетенция исследовалось в русле ее формирования как конечного результата обучения (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская); разрабатывалось содержание понятия «социальная компетенция». С 1990-х гг. вырабатываются спектр различных компетенций применительно к образованию.

Компетенция (лат. – competentia) означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. С позиции педагогики дефиниция «компетенция» - интегративная целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность; способность человека реализовывать на практике свои способности, умения, навыки; как сложные структурные образования личности, включающие чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, эмоциональные ее качества, обеспечивающие достижение поставленной цели в изменяющихся условиях ее протекания; как качество личности, формирование которого в образовательном процессе, выступает его завершением и представляет собой обладание характеристиками и способностями, представляющими ценность в настоящее время для общества и помогающие понимать ситуацию и достигать результатов.

Например, А.В. Хуторский считает, что «Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним».

И.А. Зимняя подчеркивает практическую направленность компетенций: компетенции, относящиеся к самому человеку, как личности, субъекту деятельности, общения (здоровьесбережение, ценностно-смысловая ориентация в мире, интеграция, гражданственность, самосовершенствование и саморегулирование, языковое и речевое развитие); компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы; компетенции, относящиеся к деятельности человека.

Также под «компетенцией» понимается может представляться спектр различных универсальных ментальных инструментов (средства, приемы, методы), которые позволяют человеку достигнуть поставленных целей в различных сферах жизнедеятельности.

Учитывая, что учащиеся с ОВЗ в большей степени, чем учащиеся без нарушений развития нуждаются в том, чтобы в образовательный процесс были включены методы и формы работы, способствующие развитию компетенций, нам необходимо рассмотреть понятие «жизненные компетенции» и особенности жизненных компетенций в специальном образовании.

Прежде чем мы рассмотрим понятие «жизненные компетенции», отметим тот факт, что вопрос о содержании данного понятия и структура его составляющих компонентов на сегодняшний лень является проблематичной темой научных дискуссий.

Например, проблематичным представляется ясное различие между понятиями «жизненный навык» и «жизненная компетенция». По определению Всемирной организации здравоохранения, жизненные навыки – это «...способность к адаптивному и положительному поведению, которая дает возможность человеку эффективно справляться с потребностями и трудностями повседневной жизни. В частности, жизненные навыки – это психосоциальные компетенции и навыки межличностного общения, которые помогают людям принимать информированные решения, решать проблемы, мыслить критически и творчески, эффективно общаться, строить здоровые взаимоотношения, сопереживать другим людям, организовывать свою жизнь здоровым и продуктивным образом. Жизненные навыки могут быть направлены на личные действия или действия в отношении других людей, или могут применяться к действиям, которые меняют окружающую среду с тем, чтобы сделать ее благоприятной для здоровья». Данное определение используется для установления целей обучения, что позволяет детям и подросткам вести здоровый образ жизни.

С позиции социологии «жизнь» представляет собой совокупность феноменов человеческой социальности в ее индивидуальных и групповых проявлениях, возникающих и исчезающих формах, устойчивых и переменных величинах. В этой связи понятие «жизненные компетенции» приобретает значение способности человека к активной социальной деятельности, приспособленность к жизни, отношение к окружающему, владение спектром умений и навыков для успешного взаимодействия с социумом.

На основании современной правовой, научной документации, методических материалов можно говорить о целенаправленном поиске способов, средств, технологий, коррекционно-педагогических подходов, которые обеспечивают формирование жизненных компетенций у учащихся с ОВЗ. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для детей с ОВЗ, принятый в России ориентирован не только на знание, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности и потребности ребенка. В рамках стандарта компетентностный подход рассматривается как частный случай системно-деятельностного подхода, разработанного Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Д.Б. Элькониным, П.Я Гальпериным и другими выдающимися учеными.

«Жизненная компетенция», наряду с «академическим» является компонентом содержательных линий всех представленных в ФГОСе для детей с ОВЗ образовательных областей. Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если обеспечение академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение будущей реализации ребенка, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем.

Таким образом, мы будем ориентироваться на критерии сформированности жизненных компетенций ФГОС, согласно которому жизненные компетенции определяются как совокупность знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни, формирующих основу дальнейшего развития его отношений с окружающими. Представление жизненных компетенций актуализированной в освоенных областях образования системы ценностей, знаний и навыков, основанное на разработках И.А. Зимней и А.В. Хуторского, позволили исследователям Е.Ю. Давыдовой и А.Б. Сорокину сформулировать следующее определение – «компетенция - это психологическое новообразование, характеризующее уровень интеграции знаний, навыков, представлений и индивидуального опыта в процессе продуктивной деятельности».

В этой связи можно рассмотреть структуру жизненных компетенций, разномодальные компоненты которой теоретически обоснованы и типологизированы И.А. Зимней и А.В. Хуторским и обобщены в единую модель в контексте развития детей с ОВЗ Н.С. Данакиным и А.И. Шутенко.

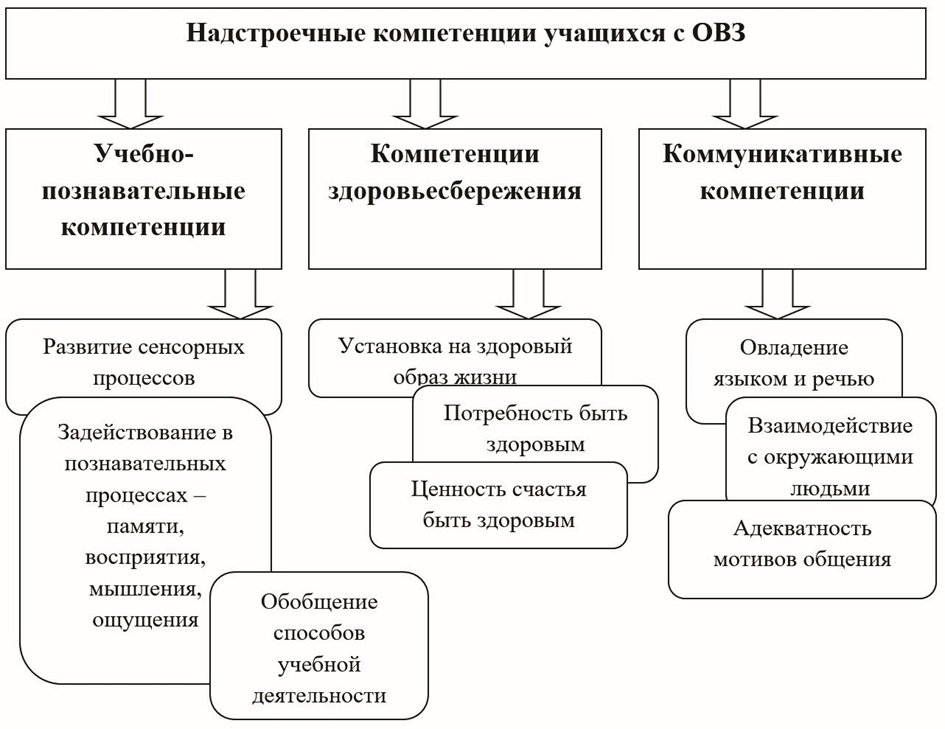

Таким образом, среди многообразия формируемых компетенций и их научной классификации для учащихся с ОВЗ можно выделить базовый и надстроечный уровни образовательных компетенций (см. Рис.1 и 2). На рисунке 1 и 2 представлена структура ключевых компетенций учащихся с ОВЗ, складывающаяся из последовательно формирующихся уровней – базового и надстроечного.

Рассмотрим данные структуры (рисунок 1).

Базовый уровень жизненных компетенций учащихся с ОВЗ выражен следующими элементами: информационные, социально-трудовые, общекультурные и компетенции личностного самосовершенствования.

Информационные компетенции помогают во многом компенсировать имеющиеся у нетипичных детей недостатки и ограничения в связи с нарушением физического развития; основываются на двух компонентах: развитие системно-информационной картины мира и информационно-технологической компетенции.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 7

Красносельского района Санкт-Петербурга

Библиографическое описание:

Звягинцева Т.Н. ЖИЗНЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ // Научно-методический журнал «УчиЛаб». 2024. № 7. URL: https://f.uchilab.ru/publ/journal/2024/7.pdf.

В настоящее время в образовании уделяется первостепенное значение развитию компетенций учащихся, что обусловило внедрение компетентностного подхода, отвечающего потребностям современного общества. Компетентностный подход, реализуемый в процессе стандартизации как общего, так и специального образования, определяет требования к структуре, содержанию и результатам образования учащихся через формулирование «способностей» и «готовностей» личности к реализации своего потенциала в условиях жизни в обществе, а также к соблюдению культурных, социальных, экономических и других требований, предъявляемых социумом к его членам. Таким образом, компетентностный подход – это подход, при котором результаты образования признаются значимыми за пределами системы образования. Сегодня компетентностный подход имеет глубокие разработки в области образования (Л.Н. Болотов, Н.А. Гришанова, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.С. Леднев, Дж. Равен, Н. Хомский, А.В. Хуторский и др.); считается перспективным в решении проблем эффективного обучения детей с ОВЗ и является одним из направлений в понимании, формировании и развитии ключевых компетенций.

Понятие «компетенция» впервые было введено в научный аппарат Н. Хомским в 1965 г. применительно к теории языка: проявлением компетенции стало идеализированное употребление (реальное использование языка в конкретных ситуациях), связанное с мышлением, реакцией на использование языка, с навыками и т.д., с опытом человека. В 1970-1990-х гг. использование категории компетенция исследовалось в русле ее формирования как конечного результата обучения (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская); разрабатывалось содержание понятия «социальная компетенция». С 1990-х гг. вырабатываются спектр различных компетенций применительно к образованию.

Компетенция (лат. – competentia) означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. С позиции педагогики дефиниция «компетенция» - интегративная целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность; способность человека реализовывать на практике свои способности, умения, навыки; как сложные структурные образования личности, включающие чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, эмоциональные ее качества, обеспечивающие достижение поставленной цели в изменяющихся условиях ее протекания; как качество личности, формирование которого в образовательном процессе, выступает его завершением и представляет собой обладание характеристиками и способностями, представляющими ценность в настоящее время для общества и помогающие понимать ситуацию и достигать результатов.

Например, А.В. Хуторский считает, что «Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним».

И.А. Зимняя подчеркивает практическую направленность компетенций: компетенции, относящиеся к самому человеку, как личности, субъекту деятельности, общения (здоровьесбережение, ценностно-смысловая ориентация в мире, интеграция, гражданственность, самосовершенствование и саморегулирование, языковое и речевое развитие); компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы; компетенции, относящиеся к деятельности человека.

Также под «компетенцией» понимается может представляться спектр различных универсальных ментальных инструментов (средства, приемы, методы), которые позволяют человеку достигнуть поставленных целей в различных сферах жизнедеятельности.

Учитывая, что учащиеся с ОВЗ в большей степени, чем учащиеся без нарушений развития нуждаются в том, чтобы в образовательный процесс были включены методы и формы работы, способствующие развитию компетенций, нам необходимо рассмотреть понятие «жизненные компетенции» и особенности жизненных компетенций в специальном образовании.

Прежде чем мы рассмотрим понятие «жизненные компетенции», отметим тот факт, что вопрос о содержании данного понятия и структура его составляющих компонентов на сегодняшний лень является проблематичной темой научных дискуссий.

Например, проблематичным представляется ясное различие между понятиями «жизненный навык» и «жизненная компетенция». По определению Всемирной организации здравоохранения, жизненные навыки – это «...способность к адаптивному и положительному поведению, которая дает возможность человеку эффективно справляться с потребностями и трудностями повседневной жизни. В частности, жизненные навыки – это психосоциальные компетенции и навыки межличностного общения, которые помогают людям принимать информированные решения, решать проблемы, мыслить критически и творчески, эффективно общаться, строить здоровые взаимоотношения, сопереживать другим людям, организовывать свою жизнь здоровым и продуктивным образом. Жизненные навыки могут быть направлены на личные действия или действия в отношении других людей, или могут применяться к действиям, которые меняют окружающую среду с тем, чтобы сделать ее благоприятной для здоровья». Данное определение используется для установления целей обучения, что позволяет детям и подросткам вести здоровый образ жизни.

С позиции социологии «жизнь» представляет собой совокупность феноменов человеческой социальности в ее индивидуальных и групповых проявлениях, возникающих и исчезающих формах, устойчивых и переменных величинах. В этой связи понятие «жизненные компетенции» приобретает значение способности человека к активной социальной деятельности, приспособленность к жизни, отношение к окружающему, владение спектром умений и навыков для успешного взаимодействия с социумом.

На основании современной правовой, научной документации, методических материалов можно говорить о целенаправленном поиске способов, средств, технологий, коррекционно-педагогических подходов, которые обеспечивают формирование жизненных компетенций у учащихся с ОВЗ. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для детей с ОВЗ, принятый в России ориентирован не только на знание, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности и потребности ребенка. В рамках стандарта компетентностный подход рассматривается как частный случай системно-деятельностного подхода, разработанного Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Д.Б. Элькониным, П.Я Гальпериным и другими выдающимися учеными.

«Жизненная компетенция», наряду с «академическим» является компонентом содержательных линий всех представленных в ФГОСе для детей с ОВЗ образовательных областей. Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если обеспечение академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение будущей реализации ребенка, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем.

Таким образом, мы будем ориентироваться на критерии сформированности жизненных компетенций ФГОС, согласно которому жизненные компетенции определяются как совокупность знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни, формирующих основу дальнейшего развития его отношений с окружающими. Представление жизненных компетенций актуализированной в освоенных областях образования системы ценностей, знаний и навыков, основанное на разработках И.А. Зимней и А.В. Хуторского, позволили исследователям Е.Ю. Давыдовой и А.Б. Сорокину сформулировать следующее определение – «компетенция - это психологическое новообразование, характеризующее уровень интеграции знаний, навыков, представлений и индивидуального опыта в процессе продуктивной деятельности».

В этой связи можно рассмотреть структуру жизненных компетенций, разномодальные компоненты которой теоретически обоснованы и типологизированы И.А. Зимней и А.В. Хуторским и обобщены в единую модель в контексте развития детей с ОВЗ Н.С. Данакиным и А.И. Шутенко.

Таким образом, среди многообразия формируемых компетенций и их научной классификации для учащихся с ОВЗ можно выделить базовый и надстроечный уровни образовательных компетенций (см. Рис.1 и 2). На рисунке 1 и 2 представлена структура ключевых компетенций учащихся с ОВЗ, складывающаяся из последовательно формирующихся уровней – базового и надстроечного.

Рассмотрим данные структуры (рисунок 1).

Базовый уровень жизненных компетенций учащихся с ОВЗ выражен следующими элементами: информационные, социально-трудовые, общекультурные и компетенции личностного самосовершенствования.

Информационные компетенции помогают во многом компенсировать имеющиеся у нетипичных детей недостатки и ограничения в связи с нарушением физического развития; основываются на двух компонентах: развитие системно-информационной картины мира и информационно-технологической компетенции.

Рис. 1. Базовые компетенции учащихся с ОВЗ

Социально-трудовые компетенции отражают умения и навыки предметнопрактической деятельности с конкретными результатами, навыков самообслуживания и организации бытовой среды существования. Данные компетенции способствуют эффективной социальной интеграции и принятии ребенка с ОВЗ как полноценно функционирующей личности, достойной уважения.

Социальные «жизненные компетенции» основаны на готовности и способности человека жить в социальном взаимодействии, изменяться и адаптироваться, вырабатывать способность к рациональному общению, стремление к достижению согласия с окружающими людьми. В педагогике социальный опыт рассматривается как результат действия ребенка, активного взаимодействия с окружающим миром (А.Ю. Белогуров, А.В. Мудрик, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, П.Н. Шихирев). Важнейшей составляющей механизма становления социального опыта ребенка выступает деятельность.

Под социализацией мы понимаем процесс и результат освоения человеком общественно-исторического опыта, становление его как общественного существа, а также осознанная адаптация ребенка к окружающему миру и постепенное включение в систему общественных и производственных отношений. В настоящее время происходит процесс переосмысления роли дополнительного образования как одной основных форм социализации детей.

Социальный опыт учащегося с ОВЗ – система переданных ему от предыдущих поколений теоретических знаний, практических умений и навыков во всех сферах жизнедеятельности, а также выработанный самостоятельно на их основе комплекс знаний, умений, навыков, способов мышления, деятельности, общения, интериоризированных ценностных ориентаций, позволяющих человеку с ОВЗ полноценно проживать в обществе здоровых на равноправной основе.

Социализация детей с ОВЗ (отклонения в эмоционально-волевой сфере, нарушение социального взаимодействия, неуверенность в себе, снижение самоорганизованности и целеустремленности) заключается в интеграции таких детей в общество с целью предоставления им возможности приобрести и усвоить определенные ценности и общепринятые нормы поведения, важные для жизни в обществе. Во многом успешная социализации детей с ОВЗ заключается в подготовке их к самостоятельной жизни посредством педагогических условий в семье и образовательных учреждений для социальной адаптации детей.

Уровень развития диалогической речи, которая жизненно необходима для социальной адаптации человека, у подростков с нарушением интеллекта низкий. Следствием этого является трудности в общении, как одного из показателя жизненных компетенций. Например, И.А. Коробейников подчеркивает, что на процесс становления социализации, а как следствие и усвоение жизненных компетенций оказывает влияние особенности развития диалогической речи. В силу недостаточной сформированности речи, особенностей мотивационной и эмоционально – волевой сферы многие подростки не знают, как начать разговор, как задать вопрос, особенно незнакомому человеку, как ответить на его вопросы.

Некоторые специалисты отмечают, что одним их важных условий социализации детей с ОВЗ считается наличие группы здоровых детей, воспитанных в духе толерантности. Термин «tolerantia» в переводе с латинского языка означает «выносливость», «добровольное перенесение страданий», «пассивное терпение». Понятия «толерантность» и «терпимость» не тождественны. Терпимость выступает как способ отношения к неприятным объектам, как вынужденное или снисходительное, за которым часто скрывается незнание и враждебность в отношении другого.

Предполагается, что задачи социализации полноценно решаются одним только доброжелательным присутствием здоровых детей с проблемным ребенком. При этом постулируется, что группа не имеет право применять к ребенку с ОВЗ групповые санкции за нарушение групповых норм и ценностей. Данный подход напоминает «религиозно-филантропскую» модель социализации, пользуясь терминологией Л.С. Выготского, поэтому, чтобы исключить ритуальную динамику функционирования социально-психологических механизмов группового взаимодействия, необходимо обеспечить реальную возможность ребенку с ОВЗ занять достойное место в групповой структуре благодаря своей творческой, созидательной активности, а не в качестве «толерантного подарка». Так, предлагается паралимпийская модель активной деятельности проблемного ребенка по саморазвитию и самовоспитанию, исходя из качеств личности самого ребенка, преодолению своих ограничительных возможностей.

Общекультурные компетенции представляют круг вопросов, по отношению к которым ребенок с ОВЗ выступает как полноценный субъект культуры.

Компетенции личностного самосовершенствования заключаются в способности детей с ОВЗ к физическому, духовному и интеллектуальному саморазвитию, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, культуре мышления и поведения; в половой грамотности, экологическом мировоззрении; овладение способами самостоятельного и независимого существования, созданию собственной жизни на духовно-нравственных основах. По словам автора фундаментальных работ по психологии, дефектологии и психиатрии Л.С. Выготского - «развитие внутренних индивидуальных свойств личности ребенка имеет ближайшим источником его сотрудничество с другими людьми», что подразумевает весь спектр человеческих отношений, протекающий в рамках определенной культуры, которые, возникая в каждый момент жизни ребенка, вносят свой вклад в развитие его как личности. Здесь мы может утверждать, что компетенция личностного самосовершенствования отталкивается от коммуникативной компетенции и является прямым источником социализации человека.

Социально-трудовые компетенции отражают умения и навыки предметнопрактической деятельности с конкретными результатами, навыков самообслуживания и организации бытовой среды существования. Данные компетенции способствуют эффективной социальной интеграции и принятии ребенка с ОВЗ как полноценно функционирующей личности, достойной уважения.

Социальные «жизненные компетенции» основаны на готовности и способности человека жить в социальном взаимодействии, изменяться и адаптироваться, вырабатывать способность к рациональному общению, стремление к достижению согласия с окружающими людьми. В педагогике социальный опыт рассматривается как результат действия ребенка, активного взаимодействия с окружающим миром (А.Ю. Белогуров, А.В. Мудрик, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, П.Н. Шихирев). Важнейшей составляющей механизма становления социального опыта ребенка выступает деятельность.

Под социализацией мы понимаем процесс и результат освоения человеком общественно-исторического опыта, становление его как общественного существа, а также осознанная адаптация ребенка к окружающему миру и постепенное включение в систему общественных и производственных отношений. В настоящее время происходит процесс переосмысления роли дополнительного образования как одной основных форм социализации детей.

Социальный опыт учащегося с ОВЗ – система переданных ему от предыдущих поколений теоретических знаний, практических умений и навыков во всех сферах жизнедеятельности, а также выработанный самостоятельно на их основе комплекс знаний, умений, навыков, способов мышления, деятельности, общения, интериоризированных ценностных ориентаций, позволяющих человеку с ОВЗ полноценно проживать в обществе здоровых на равноправной основе.

Социализация детей с ОВЗ (отклонения в эмоционально-волевой сфере, нарушение социального взаимодействия, неуверенность в себе, снижение самоорганизованности и целеустремленности) заключается в интеграции таких детей в общество с целью предоставления им возможности приобрести и усвоить определенные ценности и общепринятые нормы поведения, важные для жизни в обществе. Во многом успешная социализации детей с ОВЗ заключается в подготовке их к самостоятельной жизни посредством педагогических условий в семье и образовательных учреждений для социальной адаптации детей.

Уровень развития диалогической речи, которая жизненно необходима для социальной адаптации человека, у подростков с нарушением интеллекта низкий. Следствием этого является трудности в общении, как одного из показателя жизненных компетенций. Например, И.А. Коробейников подчеркивает, что на процесс становления социализации, а как следствие и усвоение жизненных компетенций оказывает влияние особенности развития диалогической речи. В силу недостаточной сформированности речи, особенностей мотивационной и эмоционально – волевой сферы многие подростки не знают, как начать разговор, как задать вопрос, особенно незнакомому человеку, как ответить на его вопросы.

Некоторые специалисты отмечают, что одним их важных условий социализации детей с ОВЗ считается наличие группы здоровых детей, воспитанных в духе толерантности. Термин «tolerantia» в переводе с латинского языка означает «выносливость», «добровольное перенесение страданий», «пассивное терпение». Понятия «толерантность» и «терпимость» не тождественны. Терпимость выступает как способ отношения к неприятным объектам, как вынужденное или снисходительное, за которым часто скрывается незнание и враждебность в отношении другого.

Предполагается, что задачи социализации полноценно решаются одним только доброжелательным присутствием здоровых детей с проблемным ребенком. При этом постулируется, что группа не имеет право применять к ребенку с ОВЗ групповые санкции за нарушение групповых норм и ценностей. Данный подход напоминает «религиозно-филантропскую» модель социализации, пользуясь терминологией Л.С. Выготского, поэтому, чтобы исключить ритуальную динамику функционирования социально-психологических механизмов группового взаимодействия, необходимо обеспечить реальную возможность ребенку с ОВЗ занять достойное место в групповой структуре благодаря своей творческой, созидательной активности, а не в качестве «толерантного подарка». Так, предлагается паралимпийская модель активной деятельности проблемного ребенка по саморазвитию и самовоспитанию, исходя из качеств личности самого ребенка, преодолению своих ограничительных возможностей.

Общекультурные компетенции представляют круг вопросов, по отношению к которым ребенок с ОВЗ выступает как полноценный субъект культуры.

Компетенции личностного самосовершенствования заключаются в способности детей с ОВЗ к физическому, духовному и интеллектуальному саморазвитию, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, культуре мышления и поведения; в половой грамотности, экологическом мировоззрении; овладение способами самостоятельного и независимого существования, созданию собственной жизни на духовно-нравственных основах. По словам автора фундаментальных работ по психологии, дефектологии и психиатрии Л.С. Выготского - «развитие внутренних индивидуальных свойств личности ребенка имеет ближайшим источником его сотрудничество с другими людьми», что подразумевает весь спектр человеческих отношений, протекающий в рамках определенной культуры, которые, возникая в каждый момент жизни ребенка, вносят свой вклад в развитие его как личности. Здесь мы может утверждать, что компетенция личностного самосовершенствования отталкивается от коммуникативной компетенции и является прямым источником социализации человека.

Рис. 2. Надстроечные компетенции учащихся с ОВЗ

Надстроечный уровень представлен компетенциями – учебно-познавательные компетенции, компетенции здоровьесбережения и коммуникативные компетенции.

Учебно-познавательные «жизненные компетенции» основаны на усвоении способов приобретения знаний различных источников информации, в том числе и внешкольных. Это овладение ребенком обобщенными способами умственной деятельности, умением самостоятельно выстраивать познавательные действия, владение собственно процедурой построения и реализации учебной деятельности. Познавательные процессы окружающей действительности учащихся с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.

Компетенции здоровьесбережения подразумевают овладение учащимися с ОВЗ необходимыми знаниями и процедурами ведения здорового образа жизни, поддержания своей функциональной и психофизиологической дееспособности. Они основываются на согласованной динамичной системе мировоззренческих установок и стереотипов поведения, продуцирующих такую форму структурирования учащимся своего личного времени, содержания текущей деятельности и организации индивидуального пространства жизни, которые отвечают его благополучному функционированию как природного и социального существа.

Коммуникативные компетенции заключаются в развитии навыков и умений разностороннего общения, установления конструктивных связей и взаимоотношений с окружающими людьми. Смысл данных компетенций для учащегося с ОВЗ заключается в том, что на их основе он овладевает развернутой процедурой диалога.

Например, подростки с нарушением интеллекта имеют свои особенности в данной сфере. Недостатки позиции, занимаемой в коммуникативном взаимодействии, усугубляются слабым владением универсальными коммуникативными действиями. Наиболее слабым звеном здесь является владение группой оперативных коммуникативных средств. Недостатки, проявляющиеся в использовании оперативных коммуникативных средств, выражают негативно-личностное отношение к партнеру, провоцируемое ситуациями неуспеха в деятельности. Неуспех в деятельности проявляется в повышении внешней ориентации агрессии, стремлении возложить разрешение конфликтной ситуации на другого человека, избегая собственной ответственности. Ведущими факторами, вызывающими отклонения в развитии личности подростка, связанные с общением, являются недостатки направленности позиции подростка в коммуникации и недостаточное владение средствами коммуникативной деятельности, в особенности оперативными.

Так, А.М. Шипицына отмечает, что у подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью трудно разрешимыми проблемами являются отсутствие навыков межличностною общения в среде нормальных людей, несформированности потребности в таком общении, неадекватная самооценка, негативное восприятие других людей, гипертрофированный эгоцентризм, склонность к социальному иждивенчеству.

О.К. Агавелян, изучающий коммуникативные умения учеников коррекционных школ, указывает на то, что «социальная среда, общественные отношения предъявляют к личности аномального ребенка требование регулировать собственное поведение, уметь ориентироваться в ситуациях общения, актуализировать и обогащать свой социальный опыт и принимать правильные решения».

Формирование жизненных компетенций у детей с ОВЗ - приоритетное и обязательное направление работы любого образовательного учреждения.

В Конвенции о правах ребенка (ст. 23) указывается, что неполноценный в умственном и физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.

Необходимость такой постановки вопроса обусловлена специфичностью жизни детей ОВЗ, которые затрудняются или не в силах самостоятельно освоить образцы решения социальных и бытовых задач в силу следующих проблем: наличие специфических потребностей в общении из-за своих эмоционально-поведенческих особенностей; затруднения в объективности оценки действий, поступков и применения теоретических знаний на практике; преимущественно низкий уровень мотивационной и познавательной сферы, неструктурированное восприятие социального мира и неадекватная самооценка; сложности с самостоятельным продумыванием и анализом бытовых, социальных и познавательных сфер и принятия нужного решения. Диапазон требований к результатам освоения жизненных компетенций должен различаться соответственно с возможностями детей разных категорий и их индивидуальными особенностями.

В этой связи рассмотрим кратко виды специальных (коррекционных) школ, специфику и основные проблемы на пути формирования жизненных компетенций у учащихся.

1. Школы I вида – обучение детей-инвалидов по слуху, слабослышащих и глухих.

2. Школы II вида – обучение глухонемых детей.

Дети с нарушением слуха испытывают трудности в осознании явлений эмоциональной сферы, что связано с особенностями общего и речевого развития, взаимодействия с социумом. Потеря слуха снижает объем речевой информации, которая участвует в формировании всех видов деятельности. В этой связи речевые инструкции должны быть краткими, четкими и произноситься в разговорном темпе; для создания образа и формирования мысленной модели необходим показ с объяснением и с использованием вербальных и невербальных средств; наглядных пособий.

3. Школы III-IV вида – обучение слепых и слабовидящих детей.

4. Школы V вида – обучение детей с нарушениями речи, в частности заикающихся детей.

5. Школы VI вида – обучение детей, имеющих проблемы в физическом и психическом развитии. Порой такие школы функционируют при неврологических и психиатрических больницах. Основной их контингент – дети с разными формами детского церебрального паралича (ДЦП), спинномозговыми и черепно-мозговыми травмами.

6. Школы VII вида для детей с СДВГ и ЗПР; коррекция дислексии у детей. Алексия – это отсутствие речи и полная неспособность к усвоению речи, а дислексия – это частичное специфическое расстройство овладения чтением, обусловленное нарушением высших психических функций.

7. Школы VIII вида обучают умственно отсталых детей, главная цель этих учебных учреждений – научить детей читать, считать и писать и ориентироваться в социально-бытовых условиях. На усвоение жизненных компетенций подростков с нарушением интеллекта оказывают влияние особенности личности: повышенные внушаемость и пассивная подчиняемость, что говорит об одной из особенностей усвоения жизненных компетенций – усвоении негативных эталонов поведения. Нарушения в волевой сфере - астения, неуверенность в себе, зависимость от окружающих, пассивная подчиняемость, внушаемость, боязнь перемен, склонность к одним и тем же стереотипам поведения, а также к легко возникающей растерянности, тревоге, неспособности принимать осознанные решения, сказывается на усвоение таких жизненных компетенций как трудности усвоения правил и норм поведения.

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях, ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую деятельность.

Главная проблема детей с умственной отсталостью заключается в нарушении их связи с окружающим миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с природой, недоступности ряда культурных ценностей. Умственно отсталые школьники характеризуются стойкими нарушениями и недоразвитием всех психических процессов, что отчётливо обнаруживается в сфере познавательной деятельности (особенно в плане словесно- логического мышления) и личностной сфере. Процесс социализации крайне затруднен, прежде всего, тем, что у таких детей значительно снижена способность к обобщению и присвоению общественного опыта. Все это осложняется и трудностями в общении.

Кроме различных недостатков развития детей с ОВЗ, их социализация имеет ряд специфических особенностей.

Во-первых, базовые ценностные ориентации формируются и закрепляются на уровне эмоционально-ценностных отношений в процессе вхождения в социум.

Во-вторых, дети не способны критически оценивать социальные нормы поведения и воспринимают их, как предписанные регуляторы.

В-третьих, усвоение норм поведения строится на подчинении взрослым, выполнении определенных правил и требований.

В-четвертых, у таких детей ведущая роль принадлежит мотивации поведения.

В этой связи система образования требует творческого подхода к разработке новых психолого-педагогических технологий коррекционно-развивающего обучения, обеспечивающих максимальную реализацию личностного потенциала каждого ребенка с различными отклонениями в развитии. Существуют программы непрерывного дополнительного образования, различные подходы и методики, которые позволяют ребенку на различных этапах посещения учреждения дополнительного образования выбирать те направления деятельности, тот уровень освоения, которые актуальны для его социального опыта.

Мы выяснили, что понятие «жизненные компетенции» включает совокупность знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни, формирующих основу дальнейшего развития его отношений с окружающими. В этой связи жизненные компетенции могут быть рассмотрены как эффективность интеграции навыков в процессе конкретной деятельности, в частности и в рамках настоящего исследования такою деятельностью представляется такой вид творческой человеческой деятельности как танцевальная деятельность. Таким образом, одним из действенных направлений творческого механизма развития жизненных компетенций представляется танцевальная деятельность.

Надстроечный уровень представлен компетенциями – учебно-познавательные компетенции, компетенции здоровьесбережения и коммуникативные компетенции.

Учебно-познавательные «жизненные компетенции» основаны на усвоении способов приобретения знаний различных источников информации, в том числе и внешкольных. Это овладение ребенком обобщенными способами умственной деятельности, умением самостоятельно выстраивать познавательные действия, владение собственно процедурой построения и реализации учебной деятельности. Познавательные процессы окружающей действительности учащихся с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.

Компетенции здоровьесбережения подразумевают овладение учащимися с ОВЗ необходимыми знаниями и процедурами ведения здорового образа жизни, поддержания своей функциональной и психофизиологической дееспособности. Они основываются на согласованной динамичной системе мировоззренческих установок и стереотипов поведения, продуцирующих такую форму структурирования учащимся своего личного времени, содержания текущей деятельности и организации индивидуального пространства жизни, которые отвечают его благополучному функционированию как природного и социального существа.

Коммуникативные компетенции заключаются в развитии навыков и умений разностороннего общения, установления конструктивных связей и взаимоотношений с окружающими людьми. Смысл данных компетенций для учащегося с ОВЗ заключается в том, что на их основе он овладевает развернутой процедурой диалога.

Например, подростки с нарушением интеллекта имеют свои особенности в данной сфере. Недостатки позиции, занимаемой в коммуникативном взаимодействии, усугубляются слабым владением универсальными коммуникативными действиями. Наиболее слабым звеном здесь является владение группой оперативных коммуникативных средств. Недостатки, проявляющиеся в использовании оперативных коммуникативных средств, выражают негативно-личностное отношение к партнеру, провоцируемое ситуациями неуспеха в деятельности. Неуспех в деятельности проявляется в повышении внешней ориентации агрессии, стремлении возложить разрешение конфликтной ситуации на другого человека, избегая собственной ответственности. Ведущими факторами, вызывающими отклонения в развитии личности подростка, связанные с общением, являются недостатки направленности позиции подростка в коммуникации и недостаточное владение средствами коммуникативной деятельности, в особенности оперативными.

Так, А.М. Шипицына отмечает, что у подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью трудно разрешимыми проблемами являются отсутствие навыков межличностною общения в среде нормальных людей, несформированности потребности в таком общении, неадекватная самооценка, негативное восприятие других людей, гипертрофированный эгоцентризм, склонность к социальному иждивенчеству.

О.К. Агавелян, изучающий коммуникативные умения учеников коррекционных школ, указывает на то, что «социальная среда, общественные отношения предъявляют к личности аномального ребенка требование регулировать собственное поведение, уметь ориентироваться в ситуациях общения, актуализировать и обогащать свой социальный опыт и принимать правильные решения».

Формирование жизненных компетенций у детей с ОВЗ - приоритетное и обязательное направление работы любого образовательного учреждения.

В Конвенции о правах ребенка (ст. 23) указывается, что неполноценный в умственном и физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.

Необходимость такой постановки вопроса обусловлена специфичностью жизни детей ОВЗ, которые затрудняются или не в силах самостоятельно освоить образцы решения социальных и бытовых задач в силу следующих проблем: наличие специфических потребностей в общении из-за своих эмоционально-поведенческих особенностей; затруднения в объективности оценки действий, поступков и применения теоретических знаний на практике; преимущественно низкий уровень мотивационной и познавательной сферы, неструктурированное восприятие социального мира и неадекватная самооценка; сложности с самостоятельным продумыванием и анализом бытовых, социальных и познавательных сфер и принятия нужного решения. Диапазон требований к результатам освоения жизненных компетенций должен различаться соответственно с возможностями детей разных категорий и их индивидуальными особенностями.

В этой связи рассмотрим кратко виды специальных (коррекционных) школ, специфику и основные проблемы на пути формирования жизненных компетенций у учащихся.

1. Школы I вида – обучение детей-инвалидов по слуху, слабослышащих и глухих.

2. Школы II вида – обучение глухонемых детей.

Дети с нарушением слуха испытывают трудности в осознании явлений эмоциональной сферы, что связано с особенностями общего и речевого развития, взаимодействия с социумом. Потеря слуха снижает объем речевой информации, которая участвует в формировании всех видов деятельности. В этой связи речевые инструкции должны быть краткими, четкими и произноситься в разговорном темпе; для создания образа и формирования мысленной модели необходим показ с объяснением и с использованием вербальных и невербальных средств; наглядных пособий.

3. Школы III-IV вида – обучение слепых и слабовидящих детей.

4. Школы V вида – обучение детей с нарушениями речи, в частности заикающихся детей.

5. Школы VI вида – обучение детей, имеющих проблемы в физическом и психическом развитии. Порой такие школы функционируют при неврологических и психиатрических больницах. Основной их контингент – дети с разными формами детского церебрального паралича (ДЦП), спинномозговыми и черепно-мозговыми травмами.

6. Школы VII вида для детей с СДВГ и ЗПР; коррекция дислексии у детей. Алексия – это отсутствие речи и полная неспособность к усвоению речи, а дислексия – это частичное специфическое расстройство овладения чтением, обусловленное нарушением высших психических функций.

7. Школы VIII вида обучают умственно отсталых детей, главная цель этих учебных учреждений – научить детей читать, считать и писать и ориентироваться в социально-бытовых условиях. На усвоение жизненных компетенций подростков с нарушением интеллекта оказывают влияние особенности личности: повышенные внушаемость и пассивная подчиняемость, что говорит об одной из особенностей усвоения жизненных компетенций – усвоении негативных эталонов поведения. Нарушения в волевой сфере - астения, неуверенность в себе, зависимость от окружающих, пассивная подчиняемость, внушаемость, боязнь перемен, склонность к одним и тем же стереотипам поведения, а также к легко возникающей растерянности, тревоге, неспособности принимать осознанные решения, сказывается на усвоение таких жизненных компетенций как трудности усвоения правил и норм поведения.

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях, ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую деятельность.

Главная проблема детей с умственной отсталостью заключается в нарушении их связи с окружающим миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с природой, недоступности ряда культурных ценностей. Умственно отсталые школьники характеризуются стойкими нарушениями и недоразвитием всех психических процессов, что отчётливо обнаруживается в сфере познавательной деятельности (особенно в плане словесно- логического мышления) и личностной сфере. Процесс социализации крайне затруднен, прежде всего, тем, что у таких детей значительно снижена способность к обобщению и присвоению общественного опыта. Все это осложняется и трудностями в общении.

Кроме различных недостатков развития детей с ОВЗ, их социализация имеет ряд специфических особенностей.

Во-первых, базовые ценностные ориентации формируются и закрепляются на уровне эмоционально-ценностных отношений в процессе вхождения в социум.

Во-вторых, дети не способны критически оценивать социальные нормы поведения и воспринимают их, как предписанные регуляторы.

В-третьих, усвоение норм поведения строится на подчинении взрослым, выполнении определенных правил и требований.

В-четвертых, у таких детей ведущая роль принадлежит мотивации поведения.

В этой связи система образования требует творческого подхода к разработке новых психолого-педагогических технологий коррекционно-развивающего обучения, обеспечивающих максимальную реализацию личностного потенциала каждого ребенка с различными отклонениями в развитии. Существуют программы непрерывного дополнительного образования, различные подходы и методики, которые позволяют ребенку на различных этапах посещения учреждения дополнительного образования выбирать те направления деятельности, тот уровень освоения, которые актуальны для его социального опыта.

Мы выяснили, что понятие «жизненные компетенции» включает совокупность знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни, формирующих основу дальнейшего развития его отношений с окружающими. В этой связи жизненные компетенции могут быть рассмотрены как эффективность интеграции навыков в процессе конкретной деятельности, в частности и в рамках настоящего исследования такою деятельностью представляется такой вид творческой человеческой деятельности как танцевальная деятельность. Таким образом, одним из действенных направлений творческого механизма развития жизненных компетенций представляется танцевальная деятельность.